全球氣候變遷對企業造成的衝擊日益顯著,營運轉型已成為企業的重大挑戰之一,而由於氣候變化的不確定性,港務公司需要考慮到不同港口營運行為的差異,制定相應的氣候變遷調適策略,逐步推進調適工作,實現永續發展。

本公司自2021年起,參考國際金融穩定委員會(Financial Stability Board)發布之「氣候相關財務揭露建議(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)」的核心四項要素,逐步建立有效的氣候治理架構,透過持續整合公司內外部資訊,漸進式評估氣候相關風險與機會,並規劃導入TCFD至本公司治理項目,將營運需面臨的氣候變遷相關風險納入財務衝擊評估,成為組織整體ESG管理能力與績效的一環。

治理

本公司於2023年調整永續治理架構,成立永續發展策略委員會及永續發展推動委員會,由永續發展推動委員會內各工作小組研擬相關重要議題之目標與行動方案,並提報至永續發展推動委員會擬定。永續發展推動委員會每年定期/不定期視推動情形向永續發展策略委員會及董事會報告。

策略

2023年由職安處主導與外部專家規劃並依據港務公司業務發展需求與外部環境,鑑別所轄各港口之氣候相關實體與轉型風險;2024年起規劃由永續發展推動委員會各工作小組鑑別氣候風險與機會,並檢視考量既有和新興的氣候變遷法令規範(如排放管制)及其他相關因素,決定是否重新鑑別相關之氣候風險與機會。而風險監控與評估則由各權管單位規劃對應之內控制度以落實至公司治理流程。

風險管理

在極端氣候事件的規模和頻率逐步上升與轉型低碳過程中,對港口的運作與營運安全造成威脅下,港務公司將氣候變遷因子納入風險管理考量中,透過風險評估分析、採取降低策略、追蹤確認改善,並設立指標與目標以定期衡量改善的有效性,以管理港區營運面臨之風險。

未來規劃由永續發展推動委員會各工作小組與外部專家針對氣候風險與機會,界定對應之短期(1-3年)、中期(4-10年)與長期(10年以上)時間區間,針對氣候相關風險與機會進行重大性排序的流程,再以情境量化方式評估對公司營運及財務之重大衝擊,依此規劃實體風險下之韌性調適措施,與因應轉型風險設 定低碳轉型目標與轉型措施。後續因應之行動方案由永續發展推動委員會各工作小組規劃執行。

營運與財務影響

本公司由職安處主導與外部專家規劃並依據港務公司業務發展需求與外部環境,鑑別所轄各港口之氣候相關實體與轉型風險,並針對辨別出之氣候變遷風險與機會對港務公司營運或財務面之影響進行討論或評估,研擬因應相關風險所需之調適行動方案。2023年鑑別之氣候變遷財務影響如下:

轉型風險

| 風險面向 | 風險說明 | 營運與財務影響 |

|---|---|---|

| 市場風險 | 因應市場對減碳之要求與營運需求變化 | 公司需要投入其他支出在港區之建設之所需設備規格有所要求。 |

| 因應旅客需求變化 | 旅客需求變化,對於港區設施與服務之要求改變。 | |

| 原物料價格成長 | 原物料價格上升,以致營運所需支出上升。 | |

| 技術風險 | 產品與服務被其他低碳產品服務所取代 | 老舊設備不適時,汰換產生之高用電量與高碳排量高,影響能源有效使用,汰換低碳產品造成資產受影響或報廢、支出增加。 |

| 轉型至低碳科技的成本 | 朝向低碳發展需投入之技術研發或應用之研發成本。 | |

| 電力倚靠綠能易受自然天候影響導致供電不穩定 | 電力需求持續成長,綠能政策導致缺電風險,影響港務公司營運與業者作業用電穩定度。 | |

| 名譽風險 | 利害關係人的關注度增加或給予負面回饋 |

|

| 政策與法規風險 | 因應《氣候變遷因應法》之要求 |

|

實體風險

| 風險面向 | 風險說明 | 營運與財務影響 |

|---|---|---|

| 立即性風險 | 颱風、洪水等極端氣候事件嚴重程度提高 |

|

| 長期風險 | 平均氣溫上升 | 裝卸作業暴露在高溫下的營運中斷。 |

| 機會面向 | 機會說明 | 營運與財務影響 |

|---|---|---|

| 資源效率 | 採用更高效率設備 | 透過能源之轉換與設備之電動化與電氣化、循環經濟等導入降低港區營運成本。 |

| 能源來源 | 因應再生能源相關法規,需建置綠電自發自用 | 「高雄港第七貨櫃中心太陽光電發電系統建置工程」—建置太陽能板發電系統。

|

| 產品與服務 | 發展低碳港服務擴展業務 | 透過低碳港服務與相關低碳倡議參與,可吸引到重視環境之航 商或郵輪商開發新航點至港口,可增加公司收益並提升聲譽及 形象。 |

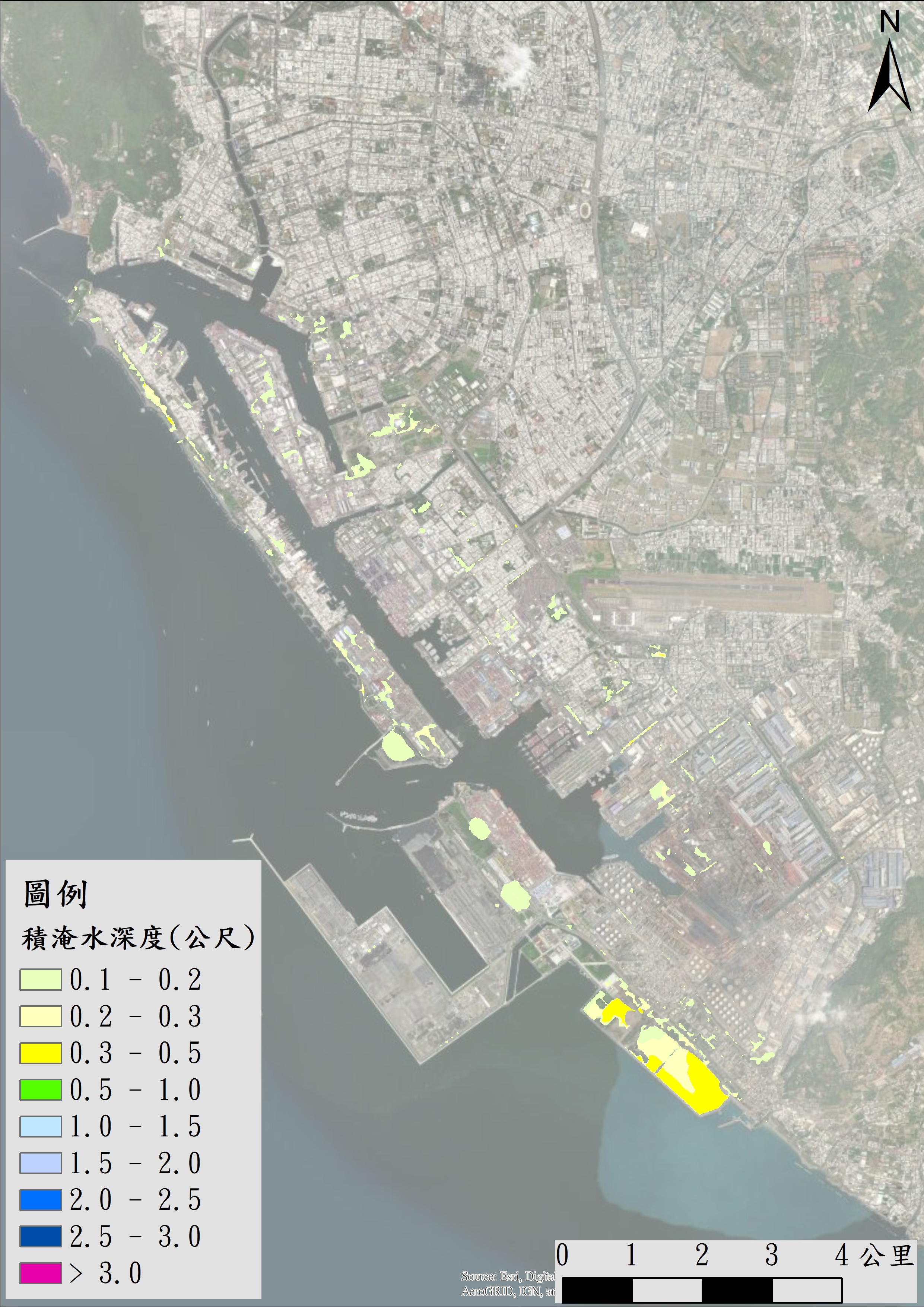

氣候變遷暴雨淹水危害評估示意圖

碼頭、防波堤暴露在強風下因船隻撞擊的實體損壞與服務功能喪失之風險評估示意圖

因應措施與目標

港務公司針對淨零排放、極端氣候災害防治與預防、再生能源等面相提出相關目標與指標。期望降低氣候風險可能帶來潛在衝擊同時,逐步落實相關減碳路徑及減排策略,朝範疇一、二「2030年溫室氣體減量50%,2050年淨零排放」之目標邁進。2023年之風險與機會之因應如下:

1. 轉型風險

名譽風險

- 風險說明:

利害關係人的關注度增加或給予負面回饋 - 因應措施/未來規劃:

提升港口永續認知,2023年度辦理36場次永續議題(減碳、環保)推廣活動(如說明會、環境教育、會議等),觸及人數達900人以上。 - 指標和目標:

以觸及人數為指標,透過辦理永續議題(減碳、環保)相關推廣活動,宣導港區利害關係人共同推動永續發展工作,提升本公司正面形象。

政策與法規風險

- 風險說明:

因應《氣候變遷因應法》之要求 - 因應措施/未來規劃:

- 依據ISO14064:2018執行2021年溫室氣體盤查相關作業, 2023年取得總公司及各分公司(港)之第三方查證聲明書。

- 本公司2023年於公司永續發展推動委員會提出範疇一、二「2030年溫室氣體減量50%,2050年淨零排放」目標,以2020年為基準年,參考SBTi設定每年4.2%減碳目標量。2023年並開始採購綠電,轉供量約15 萬度,減碳效益約74公噸CO2e*,預計2024年部分港區再生能源發電設施開始並聯供電,年發電量約229.3萬度,減碳效益1,142公噸。

- 本公司2023年溫室氣體盤查初盤刻正於2024年1月啟動,尚未進行第三方查證。

- 指標和目標:

- 港區營運管理納入永續減碳意識,招商規範要求業者承諾使用一定比例再生能源或電力機具設備,用電大戶具體承諾減碳時程與比例,港區共同達成減碳目標。

- 2023年於公司永續發展推動委員會提出範疇一、二「2030年溫室氣體減排50%,2050年淨零排放」目標。

*註:2023年電力排放係數0.494kgCO2e/度。

2. 實體風險

立即性風險

- 風險說明:

颱風、洪水等極端氣候事件嚴重程度提高 - 因應措施/未來規劃:

- 強化推動減災工作:

- 應用智慧化新興災害監測與觀測資料,例如本公司智慧港口已推動海氣象觀測系統、3D圖資系統等於商港監測與觀測等管理之應用。

- 強韌災害有關基礎設施及提升備援量能,例如配合中央政府政策,與港口周遭有關公民營如軍、警、憲、消、醫療等單位簽屬支援協定。

- 持續落實整備工作:

- 新興數位科技系統化導入防救災整備,例如本公司已建置港區動態監控中心及其系統開發,期未來落實於防救災整備。

- 建立防禦新興生物病原之國際合作機制及管道,例如本公司長期配合衛生福利部疾病管制署「IHR指定港埠核心能力建置暨維運保全計畫」, 已完成港埠核心能力建置、具備應處緊急公共衛生事件能力,以降低各類災害發生風險,並持續透過維運保全計畫,每年港埠自我評核、每5年港埠接受國際專家評核,確保國人健康安全及港埠持續營運。

- 臺灣港務股份有限公司已制定「災害防救業務計畫」,強化災害預防及發生時之緊急應變、復原等應有作為,並且考量災害環境與社會結構的變遷、氣候變化、疫情傳播等議題,以求有效執行減災、預防、應變到重建等災害防救各階段工作,俾能減少災害發生與生命財產損失。

- 強化推動減災工作:

- 指標和目標:

- 2023年評估氣候變遷實體風險(強陣風、暴雨淹水及暴潮),提出港口韌性調適路徑。

- 藉由港區動態監控中心建置,落實數位轉型科技輔助災害指揮應變決策目標,期達早期災害應變警覺與行動,並避免二次災害之目標。

- 持續檢討商港防救災量能,不足處加速推動商港周遭公民營單位簽屬支援協定機制,並持續配合衛生福利部疾病管制署 「IHR指定港埠核心能力建置暨維運保全計畫」檢討並於國際合作新興生物病原緊急應變工作,以強韌災害有關基礎設施及提升備援量能。

3. 機會

能源來源

- 機會說明:

因應再生能源相關法規,需建置綠電自發自用。 - 因應措施/未來規劃:

為符合能源局用電大戶及高雄市綠建築自治條例之裝置再生能源之規定, 透過能源管理系統整合分散式能源,增加電力資源調度彈性,提升能源使用效益,降低台電契約容量。 - 指標和目標:

- 穩定供電促進港區發展,配合商港未來永續之發展,本案推動將以提供「安全、穩定、可靠」之能源供給及管理為目標。

- 若電網發生事故,透過能源管理系統調度分散式能源(再生能源),提升港區供電穩定度,穩定維持港埠必要營運。